8月19日,中國人民大學中國就業與民生研究院在京發布《2025年貨車司機就業與生活狀況調查報告》(以下簡稱“報告”)。報告提及,近年來受國際大環境變動、經濟結構調整、產業鏈優化升級等因素影響,貨運行業利潤進一步壓縮,貨車司機收入面臨下行壓力。

報告中提到,運價變動受到多重因素共同影響。這其中,市場供需關系為主要原因。一方面,近年來貨運車輛保有量保持高位水平;另一方面,受國際大環境變動、經濟結構調整、產業鏈優化升級等因素影響,我國公路運輸需求增速趨緩。因此,在當前公路貨運市場中,運輸需求總量趨于平穩,而供給持續處于高位,因而呈現出明顯的“供大于求”的市場格局。

其次,大宗物資“公轉鐵”“公轉水”等運輸結構調整分流了公路貨運需求,品牌企業“加倉減路”,減少了中長途貨運車輛的行駛里程和運輸時間,壓縮了中長途貨運車輛的生存空間,使公路運力過剩的問題進一步凸顯,導致公路貨運運價下調。

與此同時,在整體行業背景下,油價、保險費、過路費等公路貨運成本的上升,進一步壓縮了行業利潤空間。同時,新能源貨運汽車的快速發展改變了貨運行業生態,尤其是電動重卡憑借低成本優勢主動降低運價,加速了貨運行業運價的結構性變化。

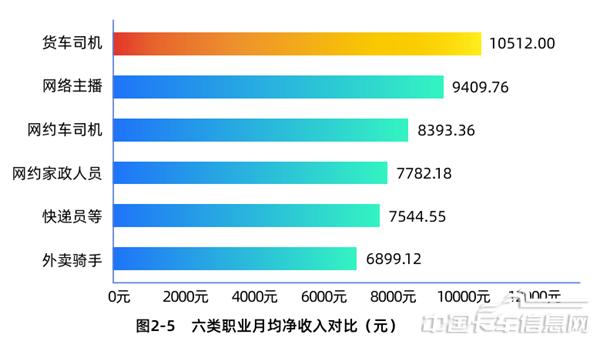

但即使如此,根據統計結果,2025年,貨車司機平均每月凈收入仍達10512元,超過網絡主播、外賣騎手、快遞員、網約車司機、網約家政人員等五類新就業群體,仍具有更高的經濟回報優勢。

報告指出,當前,超過九成貨車司機收入集中在8001元至32000元區間,從業人員大部分來自農業、個體經營、產業工人等傳統藍領性崗位,從年齡分布來看,30至49歲的司機是行業內的骨干力量,占比接近80%。其中,30至39歲區間的司機占比最高,達到50.24%。

在消費方面,貨車司機表現出較強的消費能力。其月均消費6578元為六類新就業職業中最高。貨車司機月均食品開支1993元,月均娛樂支出位列六類新就業群體第二。最為突出的是教育支出,貨車司機群體月均教育投入1688.83元位居首位,充分體現了其對家庭責任和子女成長的高度重視。

調查還發現,27.94%的受訪者表示即使重新選擇,仍愿繼續從事貨車司機或相關行業工作,另有相當比例轉向貨運中介、車輛維修、物流自主創業等領域。這表明,該職業不僅具備穩定性,也具備一定的職業延展性和可持續發展能力。

根據調研,貨車司機普遍駕駛時間長,高強度工作,休息天數較少,平均月休息天數為3.54天,近九成貨車司機獨自駕駛,雇傭助手的比例僅為1.96%,報告呼吁重視貨車司機的權益保障,并公布了貨車司機加入黨組織和加入工會的情況。受訪司機群體當中3.45%的司機為中共黨員,近兩成已參與貨車司機流動黨支部,8.53%的司機加入工會,近半數司機有意愿加入,顯示出工會在勞動權益保障、福利爭取、法律援助等方面的現實作用。

值得關注的是,當前,貨車司機數字能力的強弱與平臺使用程度,正成為影響貨車司機工作與收入水平的重要變量。調查結果顯示,數字能力得分較高的司機群體(平臺訂單占比90%以上的司機群體),其月均毛收入和凈收入水平均明顯高于得分偏低群體;平臺訂單占比越高,貨車司機的收入也明顯更高。這種對比表明,數字能力的強弱和平臺使用程度已經成為影響勞動回報與職業發展的核心因素之一。

值得一提的是,在調查中,有接近一半的貨車司機認為平臺在保障勞動權益方面為其提供了相應的幫助。